「は)伊豆のほほんだより」の記事一覧

知人や友人をお迎えするような「おもてなし」を

2ヶ月に1度、地域も規模も違う旅館仲間で集まって勉強会をしています。大変有意義な会で、毎回食事会も付いてますがなかなか参加できませんでした。今回はどうしても参加したかったんです。というのは、会場が「おもてなしで有名なレストラン」だったから。J▲Bの経営者研修でも伺ったとか。

実は私と女将はタクシーのカーナビが示す通りに到着したのですが、どうも人も看板も何も無い。場所を探しながら、エレベーターで3階へ。どうも同じビルの裏側に到着してしまったらしく、有名なレセプションは受けられませんでした。本来ならば通りに人が立っており、タクシーを降りたところに人が近寄ってきて「■■様ですか?お待ちしておりました」とかなんとか言いつつ、インカムで連絡を取りながら店の入口までご案内してくれるそうで(後に知った)。しかし、帰りのときは2人もタクシー乗るまでついて来て下さり、手を振り振り見送って下さいましたヨ。

私達はほとんど前情報をお店に伝えずに伺ったのですが、総店長様はじめスタッフの方が配慮下さり、私達が喜ぶスペシャルなおもてなしが!これには「何かしてあげよう」というお店のホスピタリティに驚きました。さすがの「カシータ」です。私共も同様ですが、どのようなお集まりなのか伺うことは必須ですね。お客様の目的によっておもてなしをカスタマイズする。これは女将が毎日している事と同じだなぁと思いました。

居心地は大変良かったですよ。お食事だけでなくカフェやバーとしても使えるそうなので、今度はお茶しに行きたいですね。

年末年始プランのご予約始めました★

温泉でのんびり年末年始を迎えたい方に【年末年始プラン】をアップしました。ただ、現在まだ一般室10室分だけの公開です。追って、特別室バージョンを公開します。12/31のみ大人3名様一室からのお申し込み。それ以外の日程は2名一室も可能です。

なお、現在お問い合わせ下さっているお客様の分は、とりあえず確保してございますので、ご安心下さいませ。一両日中にご連絡差し上げます。遅くなって申し訳ございません。どうぞよろしくお願い申し上げます。

面白いもの頂きました【さか屋・昭和35年の明細書】

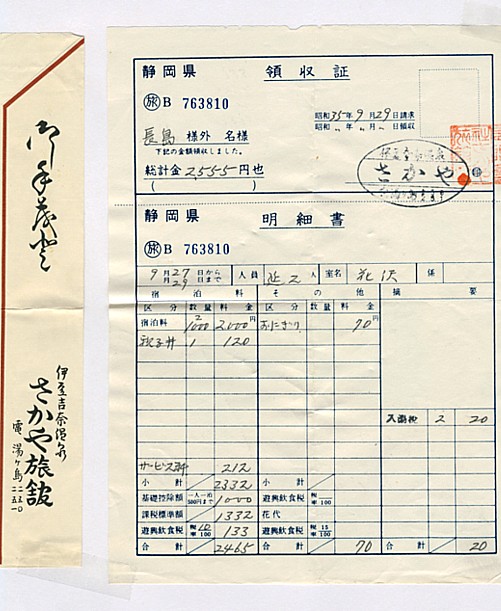

なかなか興味深いものをお客様が下さいました。昭和35年9月29日の明細書&箸袋です!

その当時宿泊料は1名1000円で入湯税は10円。長島様はお一人で2泊されたのでしょう。この他親子丼を1つとおにぎりセットを頼んだ←これはお昼?それとも夜食?宿泊料だけなのか、今の1泊2食付のスタイルなのかは、大叔母に聞いてみないと分かりませんね。

ゆうゆうと風に吹かれながら、温泉にひとり旅ですね?のんびりと過ごされるお客様が目に浮かぶようです。多分男性だと思いますが、きっちりと箸袋と明細書を保管。なんだか嬉しくなりました!

長島様、貴重なものをわざわざお持ち下さり、本当にありがとうございました。なお、今後もこのようなものを募集しております。お持ちくださった方には、宿泊料のお値引きなど特典の付くプランもございます。どうぞよろしくお願い致します★

うわさのお土産やっと入手!

先日現在天城の青年部が取り組んでいる事業「イズシカ」の研修で、専務がはるばる北海道まで出かけてきました。

あくまで研修だそうなので、かなりキビしいスケジュールだったらしい。鹿肉食べまくりの旅。帰ってきた時には「ちびまるこちゃん」みたいに顔にタテ線が入ってました…。

とりあえず私にとっては重要なのはお・み・や・げ★

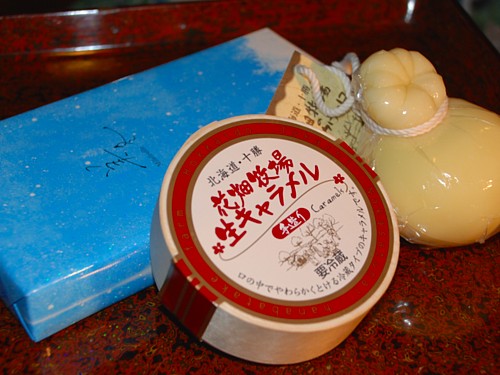

北海道みやげと言えば、アレですよ、アレ!

某酪農ビジネスマンが売り出して大ヒットしたアレ。第一印象は「カルっ!(軽い)」中身が入ってるの?ぐらい慌てましたが、きちんと封はされた状態だった。キャラメルは8個だけ入ってました。美味しくてすぐ融けちゃうので、もったいない(笑)貧乏性なので…。他人へのおみやげには良いです。自分用にはちと高い。

「白い恋人」の石屋製菓も例の事件を踏まえて、力の入った新商品(後ろの青い箱)で勝負!当館も含め「老舗だからこそ常に改善を念頭に置くべき」ですよね。パッケージがキラキラしてとっても好印象♪

この様相はまるで「北海道みやげ戦争」です。コスパと美味しさを考えると、六花亭のモカチョコやロイスチョコレートは優秀、優秀。おなじみ様のKさんが下さったロイスのチョコポテチは禁断の旨さでした…。

それにしても北海道はおみやげには困らないところです。これぐらいクオリティの高いお土産が各地にあると良いですね。さあ、そう考えると伊豆のお土産は?